プロフィール

カレンダー

2026年1月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

toukyou-opera – パタンナーズライフ

作成者別アーカイブ: toukyou-opera

ミリタリーレインコート②

こんにちは ![]()

お久しぶりです!

大阪に出張講習、動画の編集、新規の生徒さんでほぼ満席状態で忙しい日々を送っております。ありがとうございます ![]()

また近々面白い事をお伝えできると思いますのでお楽しみにです!

しかし、今回は10月にしては生徒さんも多く、消費する事に飽きた大人が遊びにきているのかなと ![]()

モノをつくることは楽しいですからね。一生かけても発見だらけです。新しい生徒さんも含めて皆さんで遊びましょう(しっかり教えますよ ![]() )

)

では間があきましたが、レインコートの続きからです。

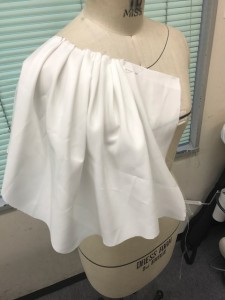

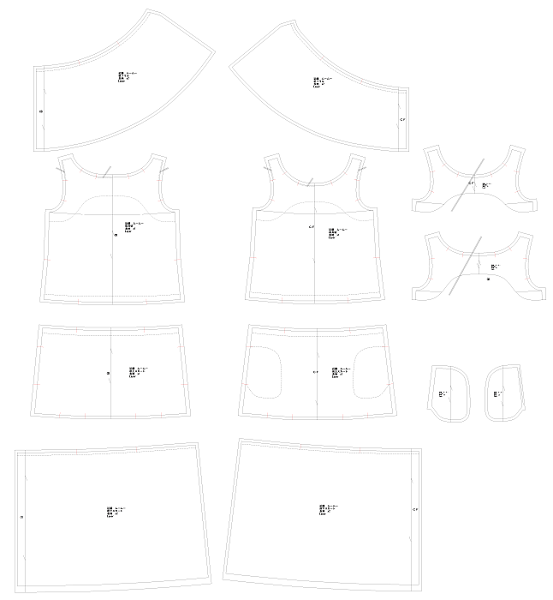

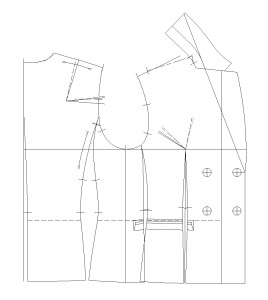

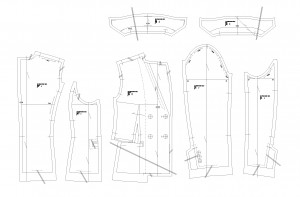

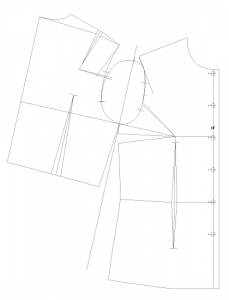

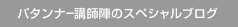

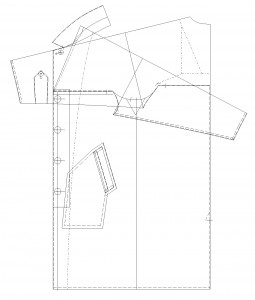

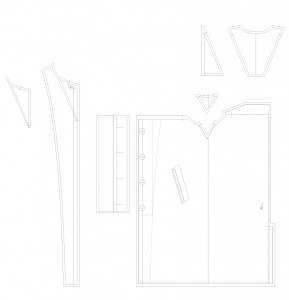

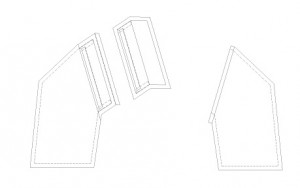

パターンを引いてみましたので、皆さんご参考に。

ミリタリーの特殊なパターンなので結構貴重じゃないかと勝手に思っております。

パターンの中の記号はぐちゃぐちゃになりそうだったので、消していますが、参考までに。

このコートが↓

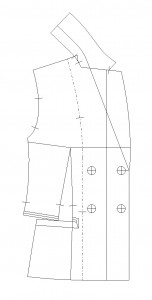

身頃です。

下端完全に直線でした。ミリタリーならではですが、直線と限定されるとパターンって一気に自由度が下がるので難しいんですよね、、、

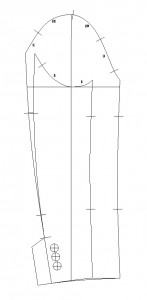

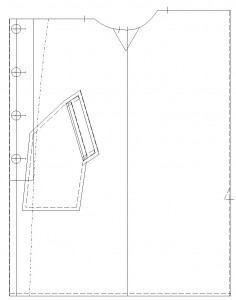

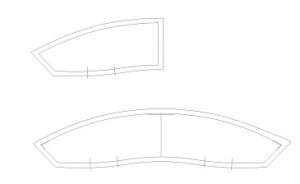

!袖!

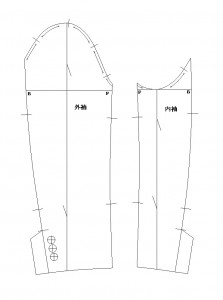

後でお見せしますが、後中心もわです。かなり特殊ですが、アウトドア製品に多い袖です。実際他の某アウトドア製品も調べてみましたが、ほとんど同じパターンでした。

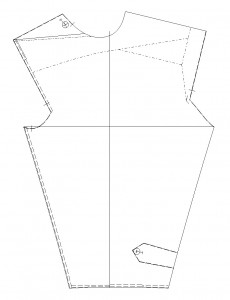

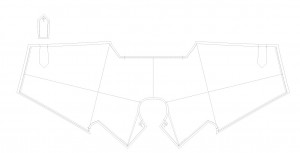

衿

コートならではの襟の開き具合です。衿ぐり付け側のラインがシャツ衿とか、ジージャンに近いなあと思います。

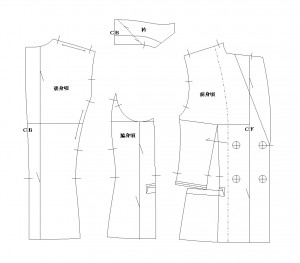

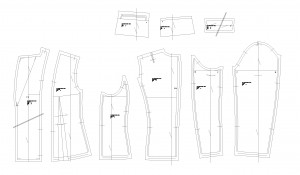

全部重ねて、肩線(と思われるところ)でカットした状態↓

肩線があいまいなので、はっきりと断定できませんが、後ろの袖の振りが異常にキツイ感じですね。運動量に一役かっています。単純なのですが、このバランス難しいんですよねえ、、、

工業用がこちら

身頃、前見返し、簡易比翼、後ろ切り替え(内側)脇マチです。

衿先の中に芯替わりの生地が入っていたのが、印象的です。

ミリタリーなのに衿先のシルエット気にするんだ ![]() というのが、なんともフランスらしいというか、、、

というのが、なんともフランスらしいというか、、、

衿は一応展開していますが、様子をみて増やすかもしれないです。が、ナイロンなので、あまり多く展開するとしわしわになるので、本当にすこしだけかと思います。

裏は綾なので接いでますが、平織りなら必要ないかなあと思います。

袖が、、、前身頃とつながって、尚且つ肩線、後ろ中心無しです。

用尺確認したら、4mは超えそうです ![]()

いいナイロン結構高いんですよね、、、

あと一応ポケットも、、

ここからは縫製です。

生地と糸選び、針選びなど考えてやらないと、難易度がグンと上がってしまうので、慎重にいきたいと思います。押さえ金も買おうかなあ、、、

では次回お楽しみに!

ムームー作って①

こんにちは K です。( ´_ゝ`)

いやぁ、10月に入ってめっきり秋らしくなってきましたね。

これから街の紅葉が楽しみです。

そんな中、ふいに身内から「ムームーを作って」という依頼があり、しかもかなり期日が差し迫っているとのことでした。

ムームーは見たことはあるけど作ったことはないなあ…そもそも概念が良く分からないなということで、まずどんなものなのかを調べました。

ムームーとは?

ハワイ諸島の女性が着用する,ウエストのゆったりした華やかなプリント模様のワンピース。ムームーは現地語で〈たち切る〉の意で,その形状からきたものとされる。アメリカ本土で用いられていたガウン風のワンピースが,ハワイにもたらされ,ムームーと呼ばれるようになった。涼しく開放的な衣服で,アロハシャツとならんでハワイの代表的な衣装となった。袖やスカートの形などに流行がみられる。日本でも1960年代初め,夏の家庭着やレジャー着としてとり入れられ,サックドレス風のくつろいだ着心地のよさが好まれている。

とのこと、”断ち切る”の意味のほかに”短く切る”とかもあるみたいです。

素材は木綿と書かれているところが多いですが、アロハと同じ流れなら正しくはシルクなんじゃないかなと思います。(古布を使うはずですし…)

ただ高価格なので、安くてなじみのある綿が最近は多いということなのではないでしょうかと予想してます。

ではササっと作成していきましょう。

希望のデザイン画です。

(・へ・;;)うーむ・・・・

まあ大体わかりました。袖がないので期日内にはできそうですね。

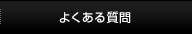

適当に立体で胸のギャザーのところをみながら、どんな仕様にするか考えます。

それで、まず土台となるAラインワンピースを作図します。

着丈は着用して地面から3-5センチ浮くくらいですが、ウエストをゴムで絞る形にしたいので、その分持ってかれる寸法も計算に入れた長さにしないとなーと、考えながら作図です。

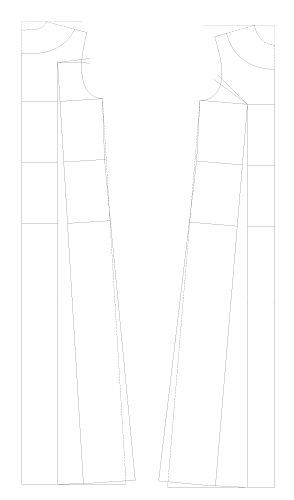

ウエスト周りゴムの仕様はこんな感じの仕様にしようかとおもいます。

生地は今回はシルクよりのサラっとした落ち感のある生地を使う予定です。

先ほど記述したとおり、源流はシルクをつかったのではないかとおもうので…。

これは神田にあるアロハ系の専門店で購入しました。

(アロハ生地はすごーく高いです!綿プリントでも良い柄は¥3000/mくらいが平均かとおもいます。今回私は¥1500/mくらいのです)

ちなみにアロハの生地の柄は決まりごとがあり、ハワイアン柄(パンノキ、プルメリア、ハイビスカスやサーフ、フラにかかわる事柄など)に関わるもので構成される柄でないといけないです。私の↑柄はパンノキかな?

今回の生地は柄がハッキリしすぎているので、裏側を使おうかと思います。

←表 裏→

そしてトワル組みです。

ササっと組んだAラインワンピースの上に立体でフレアーギャザーを作り、バランスを見ます。(急いで組んだので雑ですみません、形の雰囲気だけ見たかったので)

丈とフレアの位置が気に入らないので修正、、

こんな感じかなーと、完成パターンを作ります。

今回は全体的にゆったりした形で襟ぐりも広いので、あきなしです。

(ひと手間省けました!)

ポケットもつくりました。(なにかと便利かと思い…)

ではこれで裁断していきましょう!

Creative Holiday ㏌ 大阪

みなさま、こんにちは。O岩です。

半年に一度、大阪で行われているLE・OPERAのイベント『クリエイティブホリデー』に参加してきました!!!

ということで、今回はその様子をレポートしたいと思います。

我々の出番は午後からですので午前中の講習の様子を拝見してきました。

午前の部のひとつは初回ミーティングです。

10月期から通われる生徒さんを対象にオペラでの授業の受け方や、今のアパレル業界の話などをル・オペラの代表とお話します。

もう一つの講習はイラスト講習です。

30名ほどの生徒さんが参加されていて教室は満員でした( ゚Д゚)

ジャケットのハンガーイラストなんかはパターン検定1級試験でも仕様書を書く時に必要なので1級の試験対策にもなりますね ![]()

私も絵がヘタクソなので参加したかったです・・・

午後の部の一つは新しいシルエットのジャケット講習です。

サンプルを見ましたがとても綺麗でした!

東京組は同じ時間に講習をしていたので見れませんでした( ;∀;)

これも参加したかったです( ;∀;)

そしてもう一つは私たちが担当した生地講習です。

25名の生徒さんが参加してくださいました!

毎回人気の講習なので今回も大盛況でした!

表地のお話ではどんなアイテムに適しているかなどもあり、みなさまが作りたいアイテムの参考にして頂けたらいいなぁ~っと思います。

私はアシスタントだったのでほとんど裏方作業でしたが(‘_’)

今回は動画撮影も行いながらの講習だったのでいつもとは少し違った緊張感のある感じで始まりましたが、後半からはいつも通り和気あいあいとした雰囲気になっていたのでビデオカメラの存在が薄れてよかった~っと思いながら見ていました(^_-)-☆

最後は気の講習です。

怪しい感じですが怪しくないです!笑

『気』の不思議な力を体験できる楽しい講習です ![]()

私も参加したので残念ながら写真はございませんが、身体も心もホクホクしていい気持ちで終わりました!!!

大阪のクリエイティブホリデー、物作りの楽しさを体験できます。

興味のある講習は是非、ご参加下さい!

ご清聴、ありがとうございました。

カテゴリー: クリエイティブホリデー, O岩

コメントをどうぞ

ミリタリーレインコート①

こんにちは ![]()

涼しくなってきましたが、雨もよく降るのでちょっと寒いくらいですね・・皆さんも着る服の温度管理気を付けて下さいね ![]()

10月期の募集も始まり、動画の作製、9月末には大阪での講習も控えておりバタバタしております。

10月期から入学をお考えの方はお電話にて空き状況を確認をお願い致します。

既に埋まってしまっている時間も多くなってきていますので、お早目にご連絡を ![]()

さて雨が多い時にいつも困っていたのですが、いい服を手に入れました ![]()

レインコートです。綺麗な内にパターンを作って、調整をしてもう一枚作ろうと思います。袖丈をちょっと調整しようかなと思います。

フランス軍の最近のレインコートのようですが、ビンテージとまではいかないもので値段も手ごろでした。

生地はナイロンツイル(綾織)です。つるつるの生地で縫製が非常に難しそうです。

裁ち端はロックをしなくてもほつれてこない生地で「乗せ縫い」を多用していました。

「乗せ縫い」は私も練習しておきたかったので、やってみたいと思います。

背中は通気性のためのメッシュ生地が使われていて、後ろが開いている状態です。

開いているので、通気性だけでなくて運動量も確保されています。

肩線の接ぎ無しの1枚袖で身頃まで続いている状態です。

袖下にもメッシュ生地が切り替えられています。

衿は立てると首の後ろが当たりますが、柔らかく、軽いのであまり気になりませんでした。

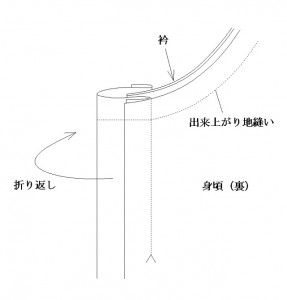

綾織ですので、地衿側は後ろ中心で接ぎを入れて、生地のねじれを防いでいるようです ![]()

ポケット口は箱ポケットで中の服のポケットにも手が入る様に穴が開いている仕様です。

ジャケットの上に着るオーバーコートに良く見られる仕様ですね。

補強の裏布です。共生地で三つ折りの補強布です。

カンヌキだとナイロンの生地が裂けてくるのか、長い距離の返し縫いがされていました。

非常に縫う箇所が少ない仕様ですが、古着の中でゴム引きのコートなんかも同じように極力少ない縫製で仕上げているものが多いです。

ちょっと縫製の難易度が高そうですが、ナイロン系はあまり縫わないので練習をしておこうかなと思います!

ではまた次回!! ![]()

ポロシャツ講習②

みなさま、こんにちは。O岩です。

東京OPERAでは8月・9月とポロシャツの縫製講習を行っております!

ちょうど、9月の講習は前立てからの人が多いのではないでしょうか。

前回の続きになります(^^♪

今回は衿付けと前立て、そして袖付けとスリット。

そうです完成までやりますよー(^^)/

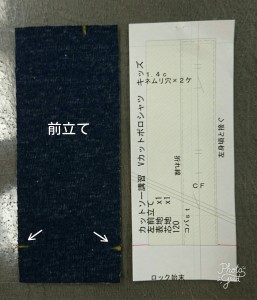

Ⅴ、前立てを縫い付ける

前身頃に入れていた印に合わせて前立てをセットします。

前立ては上から下までではなく、上から縫い止まりまで縫います。

前立てが縫い付けれたら印の通り切り込みを入れます。

※ここで注意

先に全て切り込むと伸びたり裂けてきたりするので切り込むのは途中までにします!

衿が挟み込めるくらいあれば十分です(^◇^)

Ⅵ、衿を付ける

前立てを中表にし、その間に衿を挟み込みます。

ここで表衿と裏衿をよく間違えがちなので注意してくださいね♡

画像ではわかりにくいと思うので断面図も用意してみました(^^)

ソーイングの時にもよく言うのですが1度、出来上がった状態にして確認してください!

そうしたら間違える事はないと思います!

このまま衿ぐりをグルっと縫います。

縫えたらロックミシンをかけます↓

ここまで出来たら切り込み印を全部切ります。

切れたら前立てを表に返してステッチで押さえていきます。

裏側はこんな感じ↓

切り込んだ時の三角形と持ち出しを縫い付けたら前立ては完成です(^_-)-☆

最後に衿の縫い代と身頃を表からステッチでたたいて押さえると衿も完成!!!

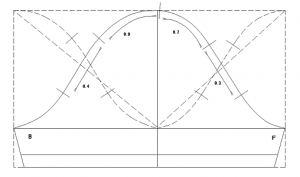

Ⅶ、袖をつける

今回は袖下一気縫いになるので先にアームホールと袖山を縫っておきます!

次に脇線を縫います。

裾から袖まで一気に縫いますよー!

※ここで注意

合印を合わせていけば問題ないのですが伸びてしまっている可能性もあるので一度確認!

袖下は縫い代が重なってゴツゴツするので段差を付けてます!

後身頃(B)が下で前身頃(F)が上になるように縫います。

Ⅷ、スリットを作る

事前に前身頃にだけロックをかけます。(スリット開き止まりより2cm程上まで)

袖下から前身頃&後身頃を一緒にロックをかけます。

スリット止まりを越えてすぐくらいに前身頃を避けて、後ろ身頃のみにロックをかけます。

出来上がったら表側から押さえステッチをかけてスリットも完成!!!

いやいや、ポロシャツ完成です!!!!!

ボタンはまだ付けてませんが(-_-;)

120cmの子供サイズなので試着は出来ませんでしたが・・・笑

2着縫うと次からは楽に縫えると思います(^◇^)

是非是非、たくさん作って来年の夏もエンジョイしてください!

そして!! 現在、パターン検定に続き、スカートの動画を作成中です!

どうやったら見やすいか、分かり易いかを色々探りながら撮影しています。

お楽しみに(^^)/

ご清聴、ありがとうございました。

ポロシャツ講習①

みなさま、こんにちは。O岩です。

現在、東京OPERAで『ポロシャツ講習』を行っております。

大阪のクリエイティブホリデーでもお馴染みの講習です !

今回は‘’おさらい‘’としてポロシャツの縫製手順をお届けしたいと思います(^^)b

2着目、3着目、いっぱい作ってください(^^♪

生地は自分用ポロシャツを作った時に余ったデニムニットを使いました。

ではセッティングから↓

①針は地糸切れを防ぐ為、ニット用のボールポイントを使います。

②糸はレジロンを使います。他の糸に比べて糸自体に伸びが有り強度も高いので生地が伸びた時の糸切れも安心です。

③ウーリースピンテープです。ニット用の伸び止めテープみたいな物です。

ロックミシンのセッティングは4本糸の場合、右端2つ(かがりの部分)をウーリー糸にします。

かがりの部分をウーリーにすると生地が伸びた時に戻ってくれます。

全てスパン糸だと生地が伸びた時に切れてしまうので注意しましょう(^^)/

セッティングが終わったら印付けですが合印はもちろん、前身頃の切り込み位置と前立ての縫い止め位置も重要ですので忘れず印しておきましょう↓

Ⅰ、裾を始末します。

前・後身頃ともに、先にロックをかけ2つ折りしてステッチです↓

Ⅱ、肩を縫います。

前・後身頃を中表に合わせ、ウーリースピンテープも一緒に縫います。

スピンテープは後肩にセットします↓

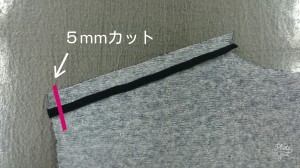

スピンテープは肩の出来上がり線より5mm程短くカットします。

肩線よりも短くなったテープは軽く引っ張り出来あがり寸法に合わせて縫っていきます。

通常はスピンテープをロックミシンに流して一緒に縫っていくのですが少し難しいので今回はこの縫い方にしています↓

肩線の地縫いが出来たらロックをかけて後ろ高に縫い代を倒して後身頃の表側からステッチをかけます↓

ここまで来たら衿や袖などのパーツを先に作っておいてもいいと思います ^^) _旦~~

Ⅲ、衿を作る

表衿・裏衿は大きさが少し違うので『あれ?おかしいな』とならないようにいつも通

り裁ち端を合わせて衿外周りを中縫いします↓

①衿外周りが縫えたら衿先の縫い代をカットします。

②表へ返して衿の形を整えます。この時に襟ぐりの裁ち端が図越だけズレると思いますが、カットせず裁ち端を合わせて下さい。

③ズレた裁ち端を合わせた状態で表側からステッチかけたらとりあえず衿は完成です。

Ⅳ、袖を作る

袖下は身頃の脇から一気縫いになるので袖口のみ先に縫って完成させておきます。

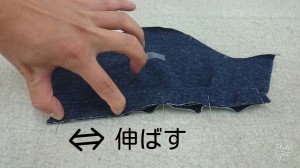

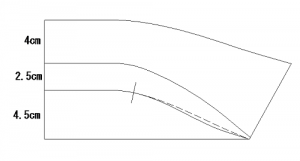

伸ばし縫いになるのでコチラを↓

カフスと袖の長さが違います。

長さが短い方のカフスを伸ばして縫う『伸ばし縫い』をします。

合印を合わせてピンを止めると袖側の生地が余ってくるのでその余りがなくなるようにカフス側を伸ばして距離を合わせ、縫っていきます。

これで袖も完成です。

今回、接着芯を貼ったパーツは右・左前立てと表・裏衿とカフスでした。

このうち伸ばし縫いがあるのが襟ぐりを縫う時と先ほどの袖の部分です。

一度、品番R111の接着芯を使った時にあまり伸びてくれなくて凄く縫いにくかったので今回は品番AM100にしたところ伸ばし縫いも簡単にでき、形も保持できたました!

もちろん、生地との相性もありますので試し貼りは重要ですね(^◇^)

次回は一番ややこしい前立てと衿からお届けいたします。

ご清聴、ありがとうございました。

動画作成過程①

暑くなりましたね!

明日からお盆休みに入りますが、熱中症、水難などに皆さんお気を付け下さいね!

お盆明けは17日です。

体験セミナーも上々の集まりで午前中は全て埋りました!

午後はまだ空いていますが、お盆明けに集中して予約が入る事が予想されます。

体験セミナーを受講されたい方は17日から東京校にお電話よろしくお願いします。

さて久しぶりの投稿ですが、動画で頑張っていました ![]()

もうご覧になられました?

結構珍しいかなと思いますし、非常に面白い取り組みだと思っております。

今後も色々考えております!!

繰り返しになりますが、まずは見て頂ければ ![]()

いかがでしょうか?もう見て頂いた方もいらっしゃると思いますが、正直学生の頃にこういう動画があれば色々勉強できたなあと思っています ![]()

ここからは苦労話です ![]()

なにせ動画でパターンを引いている前例がほとんどないためにどうすればいいか最初はかなり右往左往しました、、、

見易く、分かり易く

というのはなかなかに難しいなと思います。ひとまず参考にしたのは料理系の動画ですね。

極力自分視点で、線のゆがみも少なくと考えた結果↓こうなりました ![]()

上からの定点カメラです。カメラも動画用のものではなく所謂写真用カメラで撮っています。調べてみると撮る時間は少ないのですが、こちらのほうが線が綺麗に見えるようなので、写真用カメラで動画撮影です。

余談ですが、SNSで最近簡単な動画が多くなってきていますね。臨場感を伝えるためには動画の方が分かり易いですし、情報量も多くなるので今後こういった知識、技術はほとんどの人に必要になりそうですね、、、

動画を撮る際に気を付けたのが、「分かり易い構成か」「線がちゃんと見えるか」です。

これ以外に難しくて、、、光が足りなかったので最初線がまったく見えませんでした、、、 ![]() こりゃいかんと思い、こういうものを用意しました↓

こりゃいかんと思い、こういうものを用意しました↓

レフ版です ![]() 手作り感溢れますが、大きさを考えると手作りのほうがかなり大きくできるので都合が良いのです。今後トワルも撮っていこうと思っているので、こいつは活躍してくれそうです。トワルは特に陰影がないと分かりにくいですしね。

手作り感溢れますが、大きさを考えると手作りのほうがかなり大きくできるので都合が良いのです。今後トワルも撮っていこうと思っているので、こいつは活躍してくれそうです。トワルは特に陰影がないと分かりにくいですしね。

実際にパターンを引いてみるとここでもまた問題が、、、線がかなり濃くないと全く見えないのです、、、プラス姿勢によっては上からのカメラに被って線が見えないので、引く姿勢を変えてみたり苦労しました、、、 ![]() 何度やり直したか、、、

何度やり直したか、、、

かなり苦心しましたが、おかげで見やすい動画になったかなあと思っております。

ただまだもっと見やすく分かり易くしていきたいので、パターンと同じで研究ですね。よりグレードアップできるよう頑張ります!!

ところで、かなり時間があいてしまいましたが、

ヴィンテージ生地でのシャツ出来ました ![]()

さらっと紹介するつもりが、かなり間があいてしまい、見た目暑くてすみません、、、 ![]()

ゆるーいシャツです。古着を参考にしながらさらっと好みの感じにしました。

前丈がさすがに短くしすぎた ![]() あと3c欲しい

あと3c欲しい

あまりパンツに入れて着用するわけではないので、いいのですが。

ボタンダウン裏はフェルトで力芯です。前立ては端だけステッチ入れて前はすっきりさせました。

袖口カフスのタックはギャザーにしてかなりの量にしました。ギャザーを作ってさらに折り込むという古着で見た仕様です。

衿とカフスには接着芯を使っていません。共生地です。

張りがなく柔らかい仕上がりで、カジュアルよりにしたかったので良かったですが、縫製は難かったです ![]()

また縫いたいので、生地欲しいな、、、

ではまたおもしろい物を探して仕込んでおきます!

ウエストゴムの交換とゴムの種類について

こんにちは K です。( ´_ゝ`)

夏が来たので暑いですけど個人的に嬉しいです。

本校の近辺でも夏祭りが行われ、気持ちがウキウキしますね、これが日本人の性というものなのでしょうか…(笑)

さて、先日私のもとにパンツのゴムがきついから交換してほしいという事で、今流行りのワイドパンツがきました。素材もサラッと滑りのいいものです。

これ、後ろだけギャザー入れてありますけど、内側のベルトの芯になってるのは一種類のゴムテープなんですよね。

作った方は一枚でゴムとベルト芯を兼ねたものを使いたかったようで、厚みのある硬めのゴムテープをチョイスされてるのですが、それがきつく感じたようです。

こういうの、若い人には耐えれてもある程度年齢がいくと着心地が重視されるので、製品提案する方や販売員さんはその辺を気にしてあげるべきかなとは思います。

そこまで安い値段のものじゃなかったようですし…着れるならなんとか直して着たいですよね…そりゃ…と私も思いました。

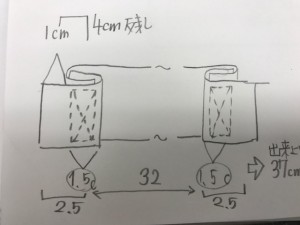

まあでも、フルで交換すると大変ですしベルト芯としてはよい厚みでしたので、後ろのゴムだけソフトなものに変え、念のため少し寸法も大きくしようと思いました。

今回使用したのは品番がオペロン301というソフトめのゴムです。

これを、図のように接ぐことにしました。

つないでしまえばあとは閉じるだけですので特に苦労はありませんが、縫い代が重なった部分は厚みがでるので、表地の縫い代調節が必要だった事、ベルトループが少しめんどくさかった所で、時間をとられました。

完成!

さてさて、最近巷ではこのようなウエストにゴムが入ったタイプが流行っておりますね。

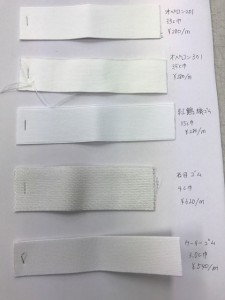

ウエストゴムも色々と種類がありますので、ここで私がサンプルとして持っているゴムの紹介と備考録を置いておきます。何かご参考になればとおもいます!

手元にあるのは↓です

上から

①オペロン201

最も基本的なウエストゴムとして、以降の説明もこの製品と比較した感想になります。

②オペロン301

201よりソフトで柔らかい、伸び率は201と同じくらい。

③紅鶴 織りゴム

かなり硬めの織りゴム、風合いとしては、今回のケースの最初に使われてたゴムに近い

伸びはオペロンとさほど変わらないが、オペロンより形状が崩れない(ビローンとなりにくい)

④石目ゴム

紅鶴と同じくらい固く、厚みは紅鶴よりある、だが柔軟性はオペロンくらいあり、伸び率も他と比べて優秀。値段が高いのが難点。

⑤ウーリーゴム

かなり伸び率がよく、裏面が起毛してて肌触りがよくやわらかい。ベルト芯のような使い方はできないが、部分使いや裾口にはよいかも、ただやはり耐久が劣っているので形状が保ちにくい。

⑥ボタンホールゴム

201並みのしっかりしたゴムにボタンホールがあるので、比翼や取り外せるパーツの連結部につかうと勝手がよいと思う。

⑦KIYOHARA トランクスゴム

手芸か洋裁やってると一度は目にする、にわとりちゃんマークの会社の製品。

(ゴム以外にも釦やら何やら色々作ってる。)

これは完成した物に対し後づけ出来るように、肌に直接当たる部分はパイルになっており優しい風合い、厚みもあれば伸びもよい。

が、ベルト周りに使うはそのパイル部分の厚みが邪魔なので、私は仮縫いでつかいます。

後づけで、初心者向けにはいいのかもしれない。

⑧KINTENMA ソフト織りゴム

ゴム製品の老舗、金天馬さん。ゴムの製品を色々だしてます。だいたいゴム一筋の会社。

この製品は最高級天然ゴムを使用しているそうで、201より柔らかく厚みがありしっかりしている。伸び率もいいし形状も崩れない、今回のケースで使用するか迷いました。

もし先にあった、オペロンや紅鶴が無かった場合、金天馬さんの商品はパッケージに入って街の手芸屋などにも広く流通してるので、こちらを使うといいかと思います。

金天馬さんはオペロン(ポリウレタン弾性糸)を使用したシリーズもあります。

⑨LYCRA ライクラファイバー織りゴム

繊研新聞の広告でよく見かける、ライクラ(登録商標)ですね。アメリカのデュポン社が開発したポリウレタン弾性繊維です。ゴムと違って快適で、耐久性に優れている!というのが売りの化学繊維のようです。

確かに基が同じなだけあって、201と301に酷似している…(特に301)

が、ライクラという名があるだけでしっかりしているように感じます。気のせいでしょうか?

このサンプルはOKADAYAで出してる製品です。

以上が参考になればと思います。

2017年パターンメーキング検定2級②

みなさま、こんにちは。O岩です。

毎年この暑い季節にPM検定試験が行われるので体調管理はしっかりと(^^)!!

私も気を付けます。

それでは、2級のもう一型に参ります。

今回のジャケットも3面体なります。

丈が前回よりも短くなるのでウエストの絞り位置やポケット、釦などバランスをとるのが難しいかな~っという感じです。

今回も動画があります↓

デザイン画になります↓

ダブルの4つ釦ジャケットになります。

衿も前回のピークドラペルよりシンプルな形になります。

シンプルだからこそ上衿とラペルとのバランスにも注意が必要です。

寸法はコチラ↓

着丈 54cm

肩幅 38cm

バスト 94cm

裾まわり 96cm

袖丈 58cm

袖幅 33.2cm

袖口 24cm

袖山 15.8cm

以上になります。

ボディはドレスフォームの10missです。

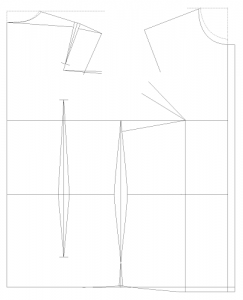

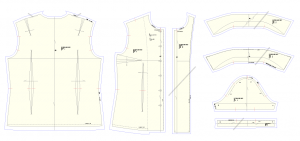

パターンになります↓

今回は丈を前回よりも4cm短く設定したのでウエスト位置を少し上げています。

後ろの切り替えダーツで4.4cm、前の切り替えダーツで1cm、前ダーツ部分は1.3cmで設定しています。

後ろの肩でイセは7mm程とっています。

前のバストダーツは前回同様、襟ぐりで0.8~1cm程開いて、AH作成時は3°残してたたみました。

2017年2級①のジャケットとほとんど変えていませんが、ダーツ分量などはトワルを組んで微調整してください!

前身頃です↓

冒頭にも言いましたが、ダブルは釦バランスが難しいです。

釦位置を失敗して衿から全てやり直し~( ゚Д゚)とならないように丈とのバランス、前中心からのバランスなど色んな角度から見て練習して下さい。

釦は21mm。

衿腰は25mm、衿幅は45mmです。

袖です↓

イセは全体で33mm入れています。

袖山は15.8cmですがトワルをみて微調整してください。

袖口の釦は18mm設定です。

完成パターンです↓

CB、CF、パーツ名称、地の目、見返し位置、ダーツ倒し方向、イセマーク、必要な記号は忘れず記入してくださいね(^^♪

工業用パターンです↓

完成トワルです↓

毎回、同じコメントになってしまいますが、3級・2級・1級に限らず周りは気にせず自分の練習通りのペースで本番に挑んで下さい(^_-)

えっ!?もうハサミでシーチングを切る音がしてる!

えっ!?もうアイロンがけに行ってる!

など、気にせず焦らず進めて下さい。

O岩はいつも陰ながら応援しています。

ご清聴、ありがとうございました。

カテゴリー: パターンメーキング検定関連, 動画, O岩

コメントをどうぞ

2017年パターンメーキング検定3級②

こんにちは K です。( ´_ゝ`)

いやあー、本当に蒸し暑い日が続きますね…

スコール並みの豪雨も夏が始まる合図ですねー、熱中症には気を付けないとです。

さて、皆さん試験の結果は届きましたでしょうか?

もう実技に向けて動いている方もたくさんいらっしゃると思いますが、今回は3級の残りの型を取り上げます。

絵型はコチラです。

使用するボディは今回もキプリス9AR を使用します。

以下はサイズです。

着丈=58・5cm

肩幅=40cm

バスト=97cm

裾周り=104cm

袖丈=19cm

袖幅=33cm

袖口=30cm

袖山=14cm

今回は歯切れのいい数字が揃いました。

前回と同じくボディが10missなどに変更になった場合はバスト寸法を2~3cm削る様にしてください。

では、今回も動画がありますのでご参考ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

では、作図の手順と注意点をみていきましょう!

着丈を入れた原型をかくところまでは授業と同じです。

後ろ身頃特徴

まずは肩甲骨ダーツは絵型のように肩線に逃がします。肩線上で1.3cmと多めにとります。

※クリックで画像が大きくなります。

場所は絵型のバランスを参考にします。

肩線に対しどういう風に入っているのかよく観察していれましょう。

特に今回は、下のウエストダーツにつながるようなバランスでダーツ止まりが入っていますね、これはウエストダーツ側でも意識するようにしましょう。

デザイン線がいい感じに入って、かつ綺麗に立体に出来る位置を練習して覚えておくと良いでしょう。

ウエストダーツは2.5cmとやや少なめですが、取りすぎるとダーツ下のフレアが多くなるので、今回はこんなものです。

脇線は2.9cmウエストダーツとって削り、裾では5㎜ずつ足します。(半身トータル+1cm)

このときウエストから下の線は、やや膨らんだカーブで描くと裾がはねるのを押さえることが出来ます。

前身頃の特徴

今回のバストダーツは、前回と同じく裾とバスト下から脇に向かったのデザイン線に逃がします。

裾は前より少し少なめの2cmくらい。あとはアームホールに2°ほど残して全てバスト下のデザイン線に展開します。

脇線は後ろと同じです。

展開した後、前のウエストダーツはおおよそ1.4cmほどとります。

取る位置に関しては、後ろと同じくデザイン画をよく見て同じバランスになるように取ってください。ダーツの止まり位置に関しても同じ事がいえます。

ただ、バストトップ側のダーツ先は絵型と同じバランスにしようと離しすぎると、ダーツ先が浮いたようにブカブカになるのでほどほどにバストトップから離します。

裾側のダーツ先は後ろ身頃との位置の比較をしたほうが良いでしょう。

その後衿ぐり、アームホールを授業でやってるようなバランスでひいておきます。

前下がりや釦の位置もいれておきましょう。

衿の特徴

衿はステンカラーです。

衿腰はCFの位置になっても少し残しておきましょう。

前衿ぐりにかかる衿付け線は、少し出して返り線がカーブになりすぎるのを防ぎ、シャープさを残しておきます。

袖の特徴

今回の袖は前回より袖山が高めです。

そうなると腕の厚みが当たってしまいがちなので、肩幅も多めに設定しております。

さらに袖山もふっくらした形にするためイセ2.3cmと多めです。

袖口には切り替えがありますので忘れないようにしましょう。

袖角度設定は40°~35°ほどで引いています。

トワルは前回の形と違ってピンを打つところが多いので、ササっとうてるようにしましょう。

ダーツのウエスト位置には切り込みを入れないと、ツレたりするので忘れないように。

着せた時にまだツレがあるようなら切れ込みが足りない証拠ですので、追加で入れるようにして下さい。

あと、いつも通りにボタンやステッチもいれて下さいね。

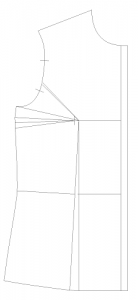

では完成パターンです。

縫代や展開した衿などはいりませんが、仕様はこんな感じです。

以上で2型揃いましたね。しっかり勉強していきましょう!

カテゴリー: パターンメーキング検定関連, 動画, K

コメントをどうぞ