プロフィール

カレンダー

2026年1月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

toukyou-opera – パタンナーズライフ

作成者別アーカイブ: toukyou-opera

パターン技術検定2級②

こんにちは☆彡

PM検定筆記を受けられた方は、既に合否のお知らせが来ている事と思います

合格された方は本格的に実技に向けて勉強スタートですね

今回はパターン技術検定試験、最後の一型をUPします。

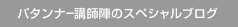

2級JKの三面体です。

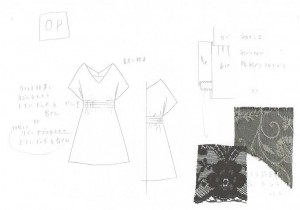

こちらがデザイン画

とくに凝ったデザインでは無いので、一つ一つのバランスを確実に決めてパターンを引いていきました。

サイズは

着丈61cm

肩幅38cm

バスト94.5cm

ウエスト80cm

けまわし101cm

袖丈60cm

袖幅32cm

袖口24cm

袖山は15cmでイセ配分はB19㎜ F15㎜ 計34㎜ です。

<出し惜しみなく記載しました(笑) 参考にして下さい。>

完成型

必ず類似したデザインが出るので、ダーツの配分や全体のバランスを覚えてしまって試験に備えてもらったら良いと思います。

(三面体と四面体とごちゃまぜにならない様に気を付けて下さい。)

それでは!試験を受けられる方は頑張って下さいね!!

講師一同、皆さんのご健闘をお祈りしています

カテゴリー: パターンメーキング検定関連, ピヨ

コメントをどうぞ

ピーコート④

そろそろ梅雨も終わり

夏本番!!

で、暑苦しいお話ですが、コートの続きですいません!

さあ今回で終わりです。

前回の続きで、袖付けから。ぐるっと縫っちゃいましょう。

あまり、シャープな袖ではなく。割とゆったりとした雰囲気の袖にしようと思いました。(最近のデザインはシャープすぎるので)

袖は捻りを多めに入れています。メンズの方がレディースに比べると捻りは多いです。

袖山には少しイセを入れて、丸みをもたせました。

身頃高のカジュアルな仕様です。

昔の将校さんが来ていたものは、袖高のドレッシーな雰囲気のものが多く、袖のイセもかなり入ったものを見かけました。

うーん。前袖の山あたりの形状をもう気持ち削っておけばよかったかな。少し丸みを加えすぎたかなといった感じです。このあたりは着倒して着用感をみたいと思います。

(レディースはこれが出来ないのが、いつも歯がゆい・・・)

あとは裏袖を縫って、表地と裏地をぐるりと縫うだけです!

裏袖の雰囲気は結構デザインにマッチしていたので、正解でした。

ただちょっと滑り難いので、もう少しタイトにする場合は、キュプラなど、滑りの良いものを使うべきだと思います。

完成!!!

後ろのシルエットは結構いい感じに絞れたかなと思います。

素材は形が作りやすく柔らかいので、、肩のイセを12ミリ入れましたが、もっといけたかなと。

もっとタイトな形もつくることのできる素材でした。

ボタンは30ミリで用意しました。

Pコート用のイカリボタンにしようかなとも思ったのですが、25ミリで存在感がなかったので、30ミリの通常のボタンを使いました。

ボタンホールは練習も兼ねて、手縫いです。

一番面白かったのは厚みですかね・・・難しいんですが、極限まで縫い代をカットする(もちろん強度はのこしつつ)のは面白かったです。

次回縫製する時は、袖高で全体的にドレスよりの仕様にしてみようかなと思います。

ポケットは別布にし、厚みを減らして、ディテールももう少し増やそうかなと。(またパターン数増えますね・・・)

ではまたクタクタになった頃に紹介しようと思います!!

パターン技術検定試験3級①

こんにちは K です。

前回の2級の内容に引き続き3級の内容で更新していきます。

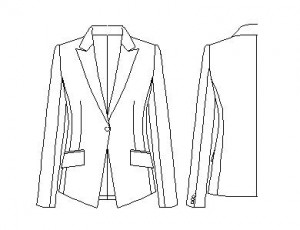

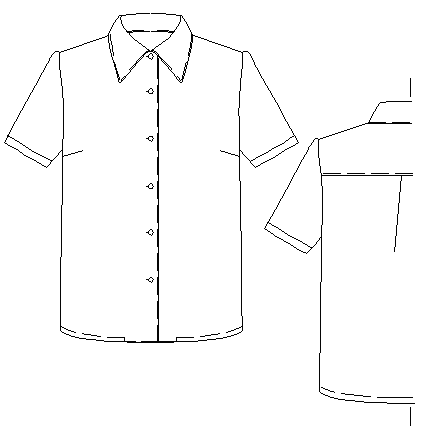

3級のデザインはこちらです。

公式絵型

公式からデザイン画にしました。

勉強をする上で押さえておくポイントとしては、

●基本シルエットは変更が少ないので、シルエットの出し方を覚える。

●公式発表の2型はどちらもひけるようにする。(組み合わせて出るケースが多い)

●シルエットを形成する上での寸法等は覚えておく、もしくは決める。(着丈、袖山、袖幅、肩幅、等)

●とにかく数をこなしてスピードを付ける。(自分でタイムテーブルを決めてそれを基準に動く)

ですかね、以下の写真はこちらで組んだものになります。

組んでみて思うことは、

まず寸法はだいたい肩幅38cm、B94cmくらいですかね、着丈は50~55cmの間くらいではないでしょうか?

袖口の仕様は今回ダブルの仕様にしました。

襟のディテールに関しては公式の絵型のように襟の返り線を人体に隙間なく沿わせるのは、

製品としておかしい形状だと思いますので、やはり指一本通る隙間は必要でしょう。

脇線の形状は直線?と思いきやほんの気持ちウエストを削り裾でフレア出してます。

直線にするとカマ底から裾にかけて内側に入ったようなラインになってしまいます。

袖山のイセ分量はいつも授業で入れてる配分くらいです。

あとは袖口形状は直線にしております。

直線にすると縫い目で抉れるような角ができるのでは…とお思いかもしれませんが、

逆にこうすることによって、横から袖口を見たとき内側の縫い目が見えないので見た目が綺麗です。

皆さんのご参考になれば幸いです。

パターン技術検定2級①

こんにちは!

またパターン検定の試験が近づいてきました。

毎年お話していますが、時間に注意!!

もちろん試験の時間自体が短いのも注意ですが、勉強時間も短いですよ!

早めに取り掛かりましょう!

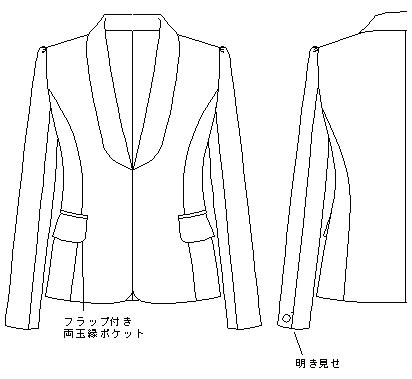

今回のデザインはコチラ

前

横

後

身頃に関しては、バスト94前後ってところでしょうか。

たくさん引いて自分の形をつくりこめば、特に問題ないかなと思います。

身頃のバストダーツ、肩ダーツでのイセ配分、ウエストの絞る配分、切替の位置は完全に覚えてしまったほうがいいでしょう。

ただあまり修正している時間がないので、迷うようでは正直厳しいです。

衿はたたみすぎても、開きすぎてもダメ!

衿の返りが綺麗にロールしません。

ここも自分なりの寸法や、形状を覚えてしまったほうがいいでしょう。

・・・今回はギャザー袖です!!

時間配分大丈夫かな?と思います。

4面体の形状は比較的楽だとは思いますが、ギャザー袖は修正しにくいので、1発で決めてしまわないといけません。

特に袖山、袖幅を自分なりに寸法を出し、形状を覚えておかないと失敗しますから、とことん引いて慣れましょう!(おそらくパターン展開している時間はありません)

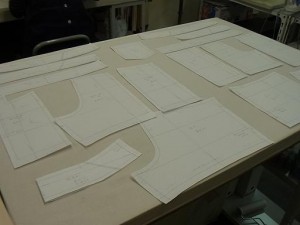

カーブの形状、袖山の高さはコチラのパターンを参考にしてください。

私の袖山のギャザー倍率は1.45倍だったので参考までに・・・袖幅は32cm前後ってとこでしょうか。

では皆さん、合否が分かる前に勉強しておくことをお勧めします!

カテゴリー: オシャクレ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

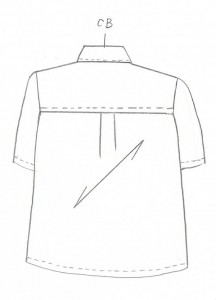

ふわっとしたヨーク切替シャツ

こんにちわ K です。

今回の更新は、先日電車の中で出遭ったヨーク切替シャツの後ろ身頃の話をします。

先日電車の中で前にいたおじさんが着ていたシャツのヨーク部分に違和感を覚え、じっと観察していました。

何にそんなに違和感があるのかな?とぱっとは思いつかなかったのですが、しばらく見ていたら、後ろ身頃の部分がバイヤスに取られていることに気付きました。

ヨーク部分がバイヤスになっているスプリットヨークというのは良く見る形ですが、下の部分がバイヤスになっているのはなかなか珍しいなぁ…と思いました。しかも紳士のYシャツで、

(左:スプリットヨーク 右:シングルヨーク)

紳士Yシャツって形がパリッと整えられたものが多いなか、このYシャツはちょっと婦人用のチュニックっぽいシルエットなのです。

(見た目イメージが女性的)

そこに少し疑問がわきました、「何故そういう形にしたのかな?」と。

男性用の製品は女性のものよりも機能的な事を考えられて作られることが多いので、デザインという理由以外何かあるかなと考え、一回サンプルを作って見ることにしました。

※パターンは自分が着れるサイズに改変、シルエットは直線的なシルエットです。

使用生地は薄手コットン、またTOMATOの¥100コーナーのもの、いつも有難うございます。

バイヤスが分かり易いようにチェックにしてみました。

縫製は省略します。

着れる状態にし腕を動かしたりして運動量など確認…

そして出来上がりを比べてみて、違いはどういったものか?(タテ地の目のものに対してバイヤス地の目のものはどうか?)

○シルエットが全体的に大きく見える。

○着た時にふわっとした仕上がりで、肌に触れないので風通しがいい(気がします。)

○後ろのプリーツの形が少し出にくい(出にくいというよりか、すぐ消えるというのが正しいかもしれません。)

○アイロンをかけるとき注意しなければ伸びる。(シャツインとかしてると伸びるかもしれません、その分シルエットが細くなりますが形状が変わるので注意ですね。)

くらいですかね。バイヤスのほうが腕が動かし易いとかそういったものはありませんでした。

つまり、機能的な影響はあまりないが、見た目と着心地がちがうということでしょうか。

やはり、こういったシャツのものより、チュニックのほうが向いてる気がします。

男性のシャツは真直ぐピシッとなってるほうがスーツにむいてるのではないかと個人的に思いました。

ピーコート③

こんにちは!

暑くなってきましたねー。寒暖差が激しすぎて、みなさんも着ているものに困っているんじゃないでしょうか?

というわけで、コートの続きです。(すいません、季節感無くて:-( )

前回は裁断前でしたね。

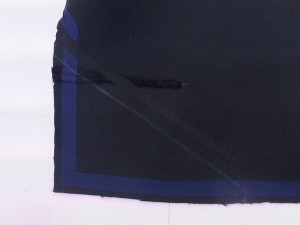

早速カットしました!

ウーン。ざくざくっとした感触がなんとも・・・

この厚み、すさまじいですね。さすがダブルフェイスです!

裁断後

今回のピーコートでは、

針は14号(やや太め)

地縫い糸は60番スパン糸。

表側のステッチは30番スパン糸を使いました。

芯はあまり硬すぎると、針も通りませんし、ドレープしなくなるので、比較的柔らかいものを使いました。

伸び止めテープも、かなりごつくなるので、薄手のものを使用しています。

衿の伸び止めです。要所要所で薄くする工夫をしています。

まずは身頃のクセ取りをして、地縫いします。(かなり形が作り易い生地だったので、比較的楽にできました。)

自分で着ながらの確認なので、非常にやり難かったですが・・・

裏地はさくっと縫いました。(綿のヘリンボーンの生地を使っています)

ポケット玉縁布をどうしても共布を使ってチャレンジしたかったので、

一番苦労したのが、ポケットです。

細くするのは難しい!やはり、別布で玉縁布を取るべきだったか・・・と

でもかなり薄く仕上げられました。

中の縫い代を限界ギリギリまでカットしました。

ダブルフェイスの生地だったので、剥がしながらカットしています。

フラップも極力薄くして、生地の厚みを減らします。

これを全部の縫い代で行ったので、だいぶ手間にはなりましたが、その分薄く仕上げることはできました。

セッティングはピンですると、生地の厚みで捻れてしまうので、重要な箇所は、しつけをしてから縫いました。

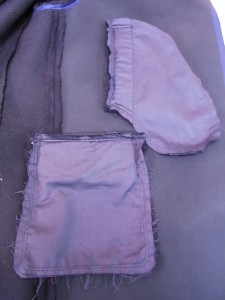

ポケットの裏側です。

深さは自分の手のサイズちょうどでした。手をいれると、おさまりのいい場所です。ヴィンテージのピーコートだと、垂直のポケットがついているので少し入れ難いです。

少しだけ傾斜を加えたので、手は入れやすくなっています。

衿は月腰の、切替えた衿にしました。

これも、カジュアルなピーコートなどは、衿腰をあまり高くせず、1枚で作られていることが多いです。

少しだけドレスっぽい雰囲気を出したいなと思い、衿腰は少し高めに設定しています。(このあたりの好みははっきり分かれるところですね・・・)

衿も極力生地の厚みを減らしています。2重の生地1枚をわざわざ剥がしているので、手間もかかりました。

さあかなり完成に近づいてきました!!

次回は袖付け、どんでん、仕上げです。お楽しみに!!

薄地でスカート(トレンド講習から)

こんにちわ K です。

今回の私の更新内容は、先日行ったトレンド講習の内容について

授業内ではさらっとしか触れませんでしたが、薄地でのスカート縫製の工程を書こうかと思います。

今回薄地縫製をするにあたり、色々問題に直面し、それをどう解決に持っていったか?その辺りを詳しく書いていきます。

①裁断

まず、縫製に入る前に生地裁断をするわけですが、

とにかく生地がぐにゃぐにゃ動きます。きっちりパターン通りの裁断が難しいので、

極力生地が動かないように工夫する必要がありました。

裁断にはローリングカッターを使い、生地はパターンの上に置き、針で固定して更に重しを載せ、

裁断前の出来上がりの線に印を入れ、パターンと一緒に裁断致しました…

ノッチはほどけてくるのでチャコで印つけ。基本広い場所を確保して、障害物の無い状態で裁断しないと、何かの拍子でズレたりすると大変なので注意しながら裁断しました。

②縫製(準備)

とにかく薄手を縫う時は、最初の設定から間違ったら大変なことになりますのでしっかり合わせませす。

使う糸番手は80や90番手といったもので、針は9号針、7号針、(これは講義でも言ってましたが…)

では具体的にどういう不備が起きるか?

糸が太いと生地がつれる、針が大きいと同じく生地が引っ張られたあげく

穴が開いたみたいになります。

なので、糸調子は若干糸が浮き上がるぐらいに緩め設定が良いと思われます。

↑(上)11号針・60番手・薄地設定だが糸調子は普通

(下)7号針・90番手・かなりゆるめ設定

このとき、糸の緩み確保のためハトロン紙等を挟んで縫う人がいますが、

私は正直あまりお勧めしません。

なぜなら、薄手生地はミシン目も細かくして縫ったほうがいいのですが、

そうすると、糸と生地の間に紙のカスがたまってそれが取りにくく、時間がかかりますし

地縫い線を引っ張ることによる生地の痛みにつながり、糸調子も悪くなります(片方だけ浮いたり)

定規をあてて裂いたり上手くとる方法もありますが、とにかくめんどくさいです。

(個人的にこう思うだけかもしれませんが…)

それなら糸調子をゆるめに整え、ミシン針を細い号数やニット用ボールポイント針

(普通針より針先形状がなだらか)にして生地に対する抵抗を少なくし、

バッチリあわせて普通に縫えるほうが楽だと思っております。

さらに糸の抵抗もシルク形状糸やレジロンにして、少なくするようにし、生地の負担を軽減していけば相当縫い易くなるはずです。

参考までに今回私は7号針の80番手シルク形状と90番手糸、ミシン目幅2mmぐらいでゆるめの糸調子の設定で縫いました。

③ 縫製 (本縫い)

さて、縫製です。

と、いいましても縫うのは普通生地となんら変わりないです。

脇線→裾→ギャザー→ベルト→ファスナー→合体

という順番、その中でもなかなか苦労したのは裾の三つ折り端ミシンですね。

工程はたいしたこと無いのですが距離があるので大変でした。

この縫い方を綺麗に仕上げるコツは、とにかく横着しないことですね。

しっかり裁ち端を落とし、アイロンも地縫いの後と折り返したときと、工程のたびに入れてました。

基本薄地は生地としての強度があまりないので縫い直しなどがないように慎重に縫う必要があります。

アイロン工程は大事だと思います!

あとはシフォンを挟んで縫うときの工程が少し複雑です。

下スカートは表地と一緒に縫うことが出来ますが、上のスカートはファスナーが付いてから

表地の縫い代に貼り付けるようにして縫うという工程で、シフォンのファスナー止まりは表地から少し離して縫わなければいけませんでした。

表地の縫い代と一緒に挟み込んで縫うこともできないことは無かったのですが、そうなるとシフォンの脇線が表の脇線と固定されてしまうのでやめました。

そうこうしてるうちにシフォンのウエスト部分がほつれてきました!ここは裁断してから裁ち端にほつれ止め貼っておくべきでした…

ちなみに今回はファスナー部分はこのテープにしました。アピコです。

アピコの芯地ってソフトなものが多いですよね。

薄地の場合、透けますのでファスナー伸び止めは共布かオーガンディ挟み込みますが、今回はこのテープで影響なく、それなりに伸びなくなったのでこれにしました。

最後にホックなどつけて完成。今度また薄地縫うときは、もう少し上達していると思います。(笑)

リフォーム こだわりある服づくり ⑧

もう暑くなってきましたね。

今Pコートの続きをしているのですが、試着の時、暑くて暑くて・・・

またご紹介するので、お楽しみに!

では、前回の続きで縫製です!!

要尺を確認しながらパターンを引いたのですが、それでも裁断するときギリギリでした・・・ほんとは柄が変わるので避けたかったのですが、前中心は接ぎにしました。

ちなみに芯はこちら

これがもともと貼られていた芯でした。

接着芯で、比較的薄手の少しハリのある、接着樹脂のドットが多めで、おそらく低温で張り付くタイプだと思います。

で・・・それに似たものを用意してみました。ただ、そこまでハリは出さないで、表地の斜行にあわせたものを選びました。

裁断完了です!!まあパーツ数も少ないので、ラクチンです。

縫製です!!

必要な箇所にロックをかけておき・・・(もちろんロック端の処理もきちんとしましたよ!)

ダダダっと縫っていきます!!

ちなみに・・

針は9号

糸はシルク形状のものを使いました。(糸のすべりを良くしておいて縫い縮みを抑え、生地の糸切れを防ぐため)

まあ縫製手順的には難しい箇所がないものです。

衿ぐり見返しの縫い代はかなりごつくなったので中でカットしています。あと、衿ぐりはややイセながら縫っています。(衿ぐりの浮きを防ぐため。)

こんな感じで身頃をくっつけたら・・・

下スカートを作ります。

先に少しギャザーを寄せておいて、ウエストリブを伸ばしながら縫い合わせます。

あとは裏地と一緒に上と下をくっつけて、

ファスナーを縫い付けます。

リブの位置が非常に縫い難く、ピンでの固定が困難なため、やむなくしつけしてから縫いました。(まあかなり正確にできるから、こちらのほうがいいのですが、手間がどうしてもかかりますね)

取り付けた裏側です。

あとは裏地裾に、レースを付けて、脇に手で閂をして・・・・・・・

完成!!!!

どうでしょうか?

完全に別のものに生まれ変わりました!!

なかなかいい雰囲気になったんじゃないかと思います。生地のクタっとした質感がなんとも既製服にはない雰囲気です。

ウエストリブの伸び具合によってはもう少し絞ることも出来ます。

では、次回はちょっと冒頭でも触れましたが、Pコートを進めていますのでそちらを・・・お楽しみに!!

リフォーム こだわりある服づくり ⑦

こんにちわピヨです

前回の続きをUPしていきますね

早速ですが、パターンが完成したので、縫製していきます。

と言っても、まずはワンピースを解体する所から…

これが結構大変な作業です

次にマーキング。

汚れやキズのある所を除いてパターンを並べます。

そして裁断して縫っていきます。

パンツの切替を縫い、ポケットを付けて…と詳しく見てもらいたいのですが

細かく手順を載せると大変長くなるので、今回はポイントとなる所をUPしていきます

そのポイントとは

このデザインは明きの仕様が少々複雑です。

たま~に見かける仕様ですので、作る事があればぜひ参考にして下さい

…なかなか無いかな(笑)

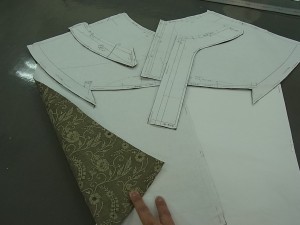

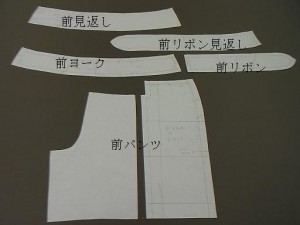

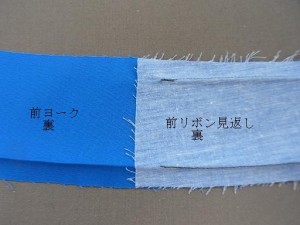

パターンです

① 前ヨークと前リボンを接ぐ。

② ①と前リボン見返しを中表に合わせて周りを地縫いする。

※表側から縫い目が見えないようにリボン見返しの縫代を少し控えています。

※ここで注意するのは、前リボン見返しの裁端まで縫わない事です。

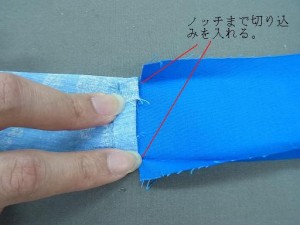

③ リボンを表に返して、前ヨークに切込みを入れます。

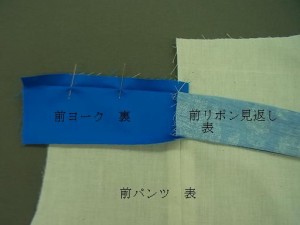

④ 前ヨークと前パンツを中表に合わせて地縫いします。

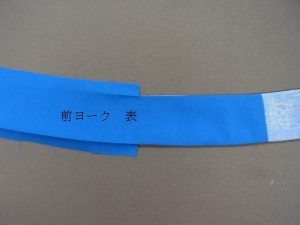

⑤ 前ヨークにコバSTをかける。

※表から見えるSTなので返し縫いはせずに、裏側で結びます。

⑥ リボン周りにコバSTをかける。

⑦ ヨークとリボンの境目にSTをかける。(パンツに貫通)

(裏側)

⑧ ヨーク×パンツと見返しを中表に合わせて地縫いし、ウエスト上部にコバSTをかける。

これで明きの仕様は完成です

こんな感じ

ではでは完成品をお見せします―っ

ヨークとリボンのパーツは生地の裏側を使用しました。

薄手の生地だったので裏地も付いています。

元は古着ですが、これからの季節に着るのにピッタリ!な感じに仕上がって我ながら満足です (笑)

(笑)

今回はとても長くなりました

次作もこうご期待!!です(^-^)

リフォーム こだわりある服づくり ⑥

こんにちは!

ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?

雨が結構降っていて、もう梅雨?という気分ですね。

寒暖差が激しいので、体調には気を付けましょう!

さてさて、

前ちょっとお見せした、ワンピースです!

不思議な雰囲気で、どんな仕上がりになるか楽しみです!

これが解く前の状態です。結構現代的なシルエットですので、比較的新しいものかと思います。

ウエストリブにミリタリーのアンダーウェアを使います。(こいつが曲者・・・)

パターンを引いて、トワルを組んでみました。

前 後

横

こんな感じに仕上げてみました。

もっとも苦労したのが、こいつ!!

いやあ生地が戻らない戻らない。上手くギャザーが入らないのです。

なので、先にギャザーを作って、その後、リブを伸ばし縫いにし、ギャザーの分量を増やしました。

上のシルエットはスッキリさせたいとの事だったので、下だけギャザーを増やしています。

あとは脇が生地の重みで落ちてくるので、切替のラインを修正しました。

生地をばらしてみて生地の性質を確認です!

時間を見つけては、ひたすら解く・・・

解き終わった生地がかなり地の目が狂っていたので、一度干してからアイロンで整えました。

どんな糸を使って織られているのか確認するために、糸を解いて、燃やしたりして確認しました。

ポリエステル等の化学繊維を使用している場合はいやな臭いがするので、すぐ判断できます。

生地の糸は白っぽい縦糸がシルクで、横糸は綿素材と思われます。

地縫い用の糸は、50から60番手のスパン糸が使われていました。(あまり綺麗に縫えていませんでした・・・)

どんな糸と針が合うか判断しにくいので、色々試し縫いをしました。

ポイントとしては、

太い糸と針を使うと、地糸切れ(織られている生地の糸が切れてしまう事)を起こすので、

針は細いもの

糸は滑り易い糸を使用しようかと思います。

今回はこのあたりで・・・次回は縫製しますのでお楽しみに!!

![IMG_1357[1]](http://www.leopera.com/pl/wp-content/uploads/2012/06/IMG_13571-300x225.jpg)

![LAW-0003_shosai_r7_c2[1]](http://www.leopera.com/pl/wp-content/uploads/2012/06/LAW-0003_shosai_r7_c21.jpg)