プロフィール

カレンダー

2025年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

オシャクレ – パタンナーズライフ

>カテゴリー別アーカイブ: オシャクレ

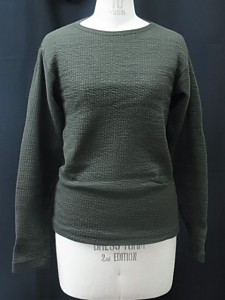

パターン技術検定2級①

こんにちは!

またパターン検定の試験が近づいてきました。

毎年お話していますが、時間に注意!!

もちろん試験の時間自体が短いのも注意ですが、勉強時間も短いですよ!

早めに取り掛かりましょう!

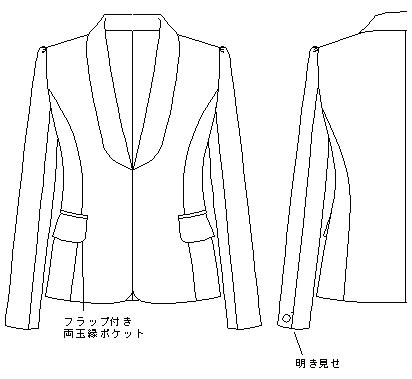

今回のデザインはコチラ

前

横

後

身頃に関しては、バスト94前後ってところでしょうか。

たくさん引いて自分の形をつくりこめば、特に問題ないかなと思います。

身頃のバストダーツ、肩ダーツでのイセ配分、ウエストの絞る配分、切替の位置は完全に覚えてしまったほうがいいでしょう。

ただあまり修正している時間がないので、迷うようでは正直厳しいです。

衿はたたみすぎても、開きすぎてもダメ!

衿の返りが綺麗にロールしません。

ここも自分なりの寸法や、形状を覚えてしまったほうがいいでしょう。

・・・今回はギャザー袖です!!

時間配分大丈夫かな?と思います。

4面体の形状は比較的楽だとは思いますが、ギャザー袖は修正しにくいので、1発で決めてしまわないといけません。

特に袖山、袖幅を自分なりに寸法を出し、形状を覚えておかないと失敗しますから、とことん引いて慣れましょう!(おそらくパターン展開している時間はありません)

カーブの形状、袖山の高さはコチラのパターンを参考にしてください。

私の袖山のギャザー倍率は1.45倍だったので参考までに・・・袖幅は32cm前後ってとこでしょうか。

では皆さん、合否が分かる前に勉強しておくことをお勧めします!

カテゴリー: オシャクレ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

ピーコート③

こんにちは!

暑くなってきましたねー。寒暖差が激しすぎて、みなさんも着ているものに困っているんじゃないでしょうか?

というわけで、コートの続きです。(すいません、季節感無くて:-( )

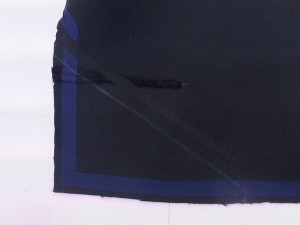

前回は裁断前でしたね。

早速カットしました!

ウーン。ざくざくっとした感触がなんとも・・・

この厚み、すさまじいですね。さすがダブルフェイスです!

裁断後

今回のピーコートでは、

針は14号(やや太め)

地縫い糸は60番スパン糸。

表側のステッチは30番スパン糸を使いました。

芯はあまり硬すぎると、針も通りませんし、ドレープしなくなるので、比較的柔らかいものを使いました。

伸び止めテープも、かなりごつくなるので、薄手のものを使用しています。

衿の伸び止めです。要所要所で薄くする工夫をしています。

まずは身頃のクセ取りをして、地縫いします。(かなり形が作り易い生地だったので、比較的楽にできました。)

自分で着ながらの確認なので、非常にやり難かったですが・・・

裏地はさくっと縫いました。(綿のヘリンボーンの生地を使っています)

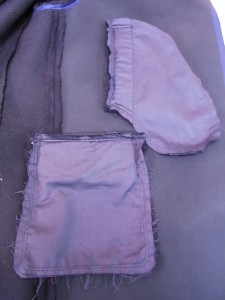

ポケット玉縁布をどうしても共布を使ってチャレンジしたかったので、

一番苦労したのが、ポケットです。

細くするのは難しい!やはり、別布で玉縁布を取るべきだったか・・・と

でもかなり薄く仕上げられました。

中の縫い代を限界ギリギリまでカットしました。

ダブルフェイスの生地だったので、剥がしながらカットしています。

フラップも極力薄くして、生地の厚みを減らします。

これを全部の縫い代で行ったので、だいぶ手間にはなりましたが、その分薄く仕上げることはできました。

セッティングはピンですると、生地の厚みで捻れてしまうので、重要な箇所は、しつけをしてから縫いました。

ポケットの裏側です。

深さは自分の手のサイズちょうどでした。手をいれると、おさまりのいい場所です。ヴィンテージのピーコートだと、垂直のポケットがついているので少し入れ難いです。

少しだけ傾斜を加えたので、手は入れやすくなっています。

衿は月腰の、切替えた衿にしました。

これも、カジュアルなピーコートなどは、衿腰をあまり高くせず、1枚で作られていることが多いです。

少しだけドレスっぽい雰囲気を出したいなと思い、衿腰は少し高めに設定しています。(このあたりの好みははっきり分かれるところですね・・・)

衿も極力生地の厚みを減らしています。2重の生地1枚をわざわざ剥がしているので、手間もかかりました。

さあかなり完成に近づいてきました!!

次回は袖付け、どんでん、仕上げです。お楽しみに!!

リフォーム こだわりある服づくり ⑧

もう暑くなってきましたね。

今Pコートの続きをしているのですが、試着の時、暑くて暑くて・・・

またご紹介するので、お楽しみに!

では、前回の続きで縫製です!!

要尺を確認しながらパターンを引いたのですが、それでも裁断するときギリギリでした・・・ほんとは柄が変わるので避けたかったのですが、前中心は接ぎにしました。

ちなみに芯はこちら

これがもともと貼られていた芯でした。

接着芯で、比較的薄手の少しハリのある、接着樹脂のドットが多めで、おそらく低温で張り付くタイプだと思います。

で・・・それに似たものを用意してみました。ただ、そこまでハリは出さないで、表地の斜行にあわせたものを選びました。

裁断完了です!!まあパーツ数も少ないので、ラクチンです。

縫製です!!

必要な箇所にロックをかけておき・・・(もちろんロック端の処理もきちんとしましたよ!)

ダダダっと縫っていきます!!

ちなみに・・

針は9号

糸はシルク形状のものを使いました。(糸のすべりを良くしておいて縫い縮みを抑え、生地の糸切れを防ぐため)

まあ縫製手順的には難しい箇所がないものです。

衿ぐり見返しの縫い代はかなりごつくなったので中でカットしています。あと、衿ぐりはややイセながら縫っています。(衿ぐりの浮きを防ぐため。)

こんな感じで身頃をくっつけたら・・・

下スカートを作ります。

先に少しギャザーを寄せておいて、ウエストリブを伸ばしながら縫い合わせます。

あとは裏地と一緒に上と下をくっつけて、

ファスナーを縫い付けます。

リブの位置が非常に縫い難く、ピンでの固定が困難なため、やむなくしつけしてから縫いました。(まあかなり正確にできるから、こちらのほうがいいのですが、手間がどうしてもかかりますね)

取り付けた裏側です。

あとは裏地裾に、レースを付けて、脇に手で閂をして・・・・・・・

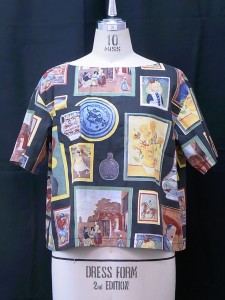

完成!!!!

どうでしょうか?

完全に別のものに生まれ変わりました!!

なかなかいい雰囲気になったんじゃないかと思います。生地のクタっとした質感がなんとも既製服にはない雰囲気です。

ウエストリブの伸び具合によってはもう少し絞ることも出来ます。

では、次回はちょっと冒頭でも触れましたが、Pコートを進めていますのでそちらを・・・お楽しみに!!

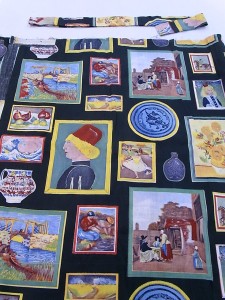

リフォーム こだわりのある服作り ④

リフォーム前回からの続きです!

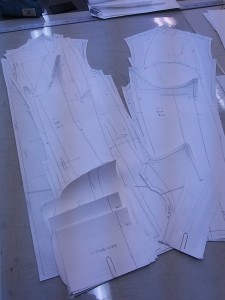

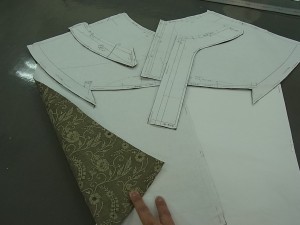

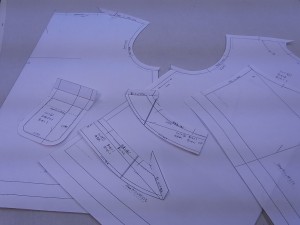

前回引いたパターンの工業パターンです。

パターン枚数は少ないので比較的楽でした。

縫製後の形状を想像しながら引きます。

衿ぐり見返しは出来るだけ衿ぐりが伸びないように、地の目を横に、芯も比較的硬めのものを使用します。

後は、実際に縫製しながら、改善点があれば修正していきます。

型入れです。

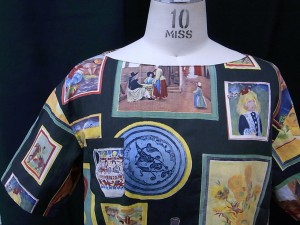

柄が入っているので、どの部分を使うかはセンスしだい。

特にポケットは目立つので、デザイナーのお気に入りの「つぼ」の絵柄を使いました。

裁断では特に注意することはありませんでしたね(まあシーチングですからねえ)

では縫製です!

糸はポリエステルスパン糸、針は11号で縫います。

まずはポケットから。

ポケット口に三つ折りステッチをかけます。

糸の調子が変わるので、必ず表からステッチをかけます。

カーブ位置は折りにくいので捨てミシンをかけておいて出来上がりに折ります。中のタックの入り方が均一だとカーブが綺麗に決まります!

結構イイ感じに折れました。。。

ワンポイントとしてはポケット口の端の縫い代が出てくることが多いので、薄手の生地の場合は少しだけ折りこみます。

上からタタきます。

次はひとまず衿見返しの肩を地縫いです。

ロックもかけておきます。

身頃の肩を地縫いです。

あとは衿ぐりをぐるり縫います。

ポイントは少しイセながら縫うこと。

けっして引っ張ってはダメ!!

ビロビロに伸びた衿ぐりはかっこ悪いですからね・・・

縫えた!!と思ったら、デザイナーからひと言。

「もうちょっと衿ぐり広くして欲しい」

・・・やりましょう。

サイドネックで少しだけ広く縫いました。

後は、縫い代がゴロつくのでカットして・・・

衿ぐり出来上がり!浮いていないのでわりとイイ感じになりました。

最後は袖と裾を縫って完成です。

さあ着せて確認です。

いかがでしょうか?

結構イイ感じになりました。

洗いをかけるとまたクタっとした感じになるので雰囲気が変わるかなと思います。

まったく違うものに生まれ変わりました。感動です・・・。

では次回は、ワンピースです!お楽しみに!

リフォーム こだわりのある服作り ③

そろそろ4月で新規の方が入学される時期です。

今期は特に継続された方が多く、ほぼ満席という状態になりました。

これからももっと満足してもらえるような講習を用意していきます!

目指せ継続100%です!

ではでは、前回のピヨさんの続きです。

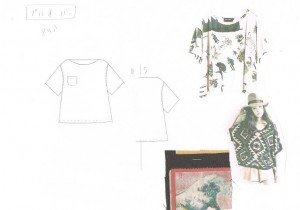

デザインが決定したので、

もっとも重要な生地の特性を考えながら、パターンを引いていきます。

まずは、前回もう既に完成したものをお見せしたプルオーバータイプから

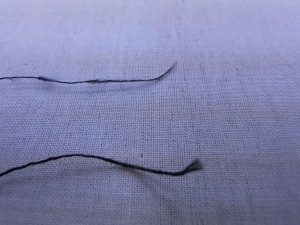

まずは生地を調べてみましょう

糸を解いてみます

上が生地の糸です

燃やして臭いを嗅いでみましたが、化繊のいやな臭いがしませんでしたし、光沢があまり無いことから考えても、綿と考えられます。

糸は撚り(糸は紡ぐ際に撚りをかけ、短い糸を絡めて長い糸を作る方法が一般的です。)が非常に甘いので、強度があまり無く、安価な生地と思います。(多少劣化しているのでもう少し強度はあったかもしれませんが・・・)

縫糸は綿糸だと思います。ポリエステルの糸ではありませんでした。いわゆるカタン糸です。独特の風合いがあり、カジュアルなものに多く使われていて、後染めの製品などに使うと、一緒に同じ色に染まります。

組織的には平織の生地です。綿素材なので1度縫ったところは穴があいたままなので使えません。

ブロードやポプリンのように密に織られておらず、糸も太番手なので、シーチングだと思われます。

シーチングは普通衣料用に使用されることは少ないのですが、何かの余ったシーツをスカートにしたものかもしれません。

シーツに使われるからシーチングとも言うようですし。

プリントは裏側に染み出していることから考えて、一般的なシルクスクリーンによるプリントだと思います。

裏側に染み出してしまっているのが、昔ならではですね。

という分析のもと・・・

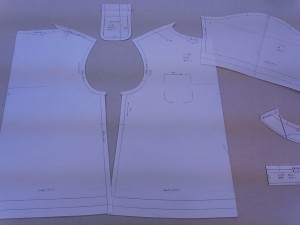

パターンを引いてみました!

単純な構造ほど立体感が出しにくいので、私は難しいと思います。

デザインの意図としては「大きなTシャツを着て、ドレープが出た感じ」ということだったので、あまり複雑なことはしませんでした。

ただ前と後ろのフレアの分量は衿ぐりをイセたり(縮めて縫う)して微妙な調整はしました。(このバランスが難しいんです)

肩先は少しドロップさせ、アームホールのくりで袖に少し立体感を出しました。

身頃と袖のバランスがちょっととりにくかったですかね・・・

トワルはコチラ

衿ぐり、ポケットはデザイン性が表れるところなので、微妙な調整をデザイナー(ピヨさん)と一緒に決めました。

今回はこの辺りで・・・次回は縫製です!

お楽しみに!!!

リフォーム こだわりのある服作り ①

今回から新企画です!

リフォーム!

普通のリフォームではないですよ!

さてどんな企画かといいますと・・・

「古着」

巷には古着がたくさんあります。古着を「生地」と考えました。

そうすれば、現在では、コストの面や、織り機がなくなってしまったなど、希少性の高い、確かな「オリジナル」の生地を使って、本当にこだわった、1着を作ることができる!

なんというのでしょうか、いわゆる「再構築」です。

コストがかかりすぎるので、これは様々なブランドがやりたくても出来ないことです。

たとえ出来ても、値段が高すぎて手が届きません。色々なブランドが試してはいますが、大変な値段します。量産では出来ないということです。

じゃあ自分で作ってしまえばいいのです。それができるのはオペラだけだと思います。

オペラで技術を学べば、好きなシルエット、ディテール、思い通りに出来ますので、

ヴィンテージ、アンティークの生地を使って本当の1点ものを作って満足してもらえるはずです。

作業をしながら、色々出てくる問題点、もっとこうした方がいいんじゃないかという改善点、服を作る上で注意している事、

古着の仕入れ、生地に関する事 など、このブログを通じて少しでも服を作る事が楽しく、難しく、そして達成感があるものとお伝えできればいいなと思います。

ではでは・・・前置きが長くなりましたが、

さあまず何から始めましょう?

デザイン?コンセプト?

みなさんはどこから服作りをされるでしょうか?

生地によって、合うデザイン、合わな いデザインがありますから、まずは実際に生地を見て、作ってみないと分かりません!

私たちはまず、見つけた生地に合わせてデザインし作っていく。という方法にしました。

ですので・・・ まずは生地が無ければ始まりません。

この先どんな風に生地を調達するかは、調べながら、方法を模索していきます。

まあ慣れてきて、画像だけで判断できれば、ネットでもいいですし、高い生地などはオークション・・・ということも考えています。

今回は古着屋に足を運びました。

東京で古着屋・・・ 、といってもいろいろありますねえ。

古着屋は高円寺 吉祥寺 原宿 渋谷 中目黒 あたりがメインで、高円寺、吉祥寺は古着のお店が多く点在しています。

で、購入したのがこれ

ヴィンテージ!!

というほどのものではありませんが、生地として考えた時、今の生地には無い雰囲気を感じます。

まずは、素材がどんなものか分析ですね・・・

(すいません、こうゆうの大好きです・・・)

タグのロゴ、シルエットから判断するとわりと最近のものかと思います。糸はタテ糸にシルク糸を使い、横は綿かと思います。いわゆる柄があるのでジャガードと呼ばれるものですね。

いや、シルクですね。光沢が面白いです。

現在の既製服は柄合わせ(特に日本製)も完璧に合わせられていますが、お国がらか、やや柄がずれています。実際の縫製はどこでされたかは不明ですが、日本ならもうちょっと縫製がきれいでしょうね・・・

縫製している糸は綿糸のようです。ただ、縫製の際に糸と生地に摩擦が生じて、プツプツと穴が開いたようになっています。生地に対して、糸が合っていないという感じです。あとは、ばらしてみて、芯や縫製がどうなっているか確認ですね。

(すいません、やっぱり楽しいです・・・)

こんな形で、新たにオペラにしか出来ない事を模索し、服作りの楽しさを伝えていきたいと思っています。次回は他にも数点購入したのでそちらをレポートしていきたいと思います!

それではお楽しみに!!!!

ピーコート②

2012年4月入学がもうすぐ始まります。

今期は「カーネーション」の効果なのか、見学の方や、体験セミナーを受講される方も多い気がします。

ただ継続される方も非常に多いので、残り座席数が少ない状況になっております。

入学をお考えの方は、来校前に空き状況をお電話で確認されることをお勧めします。

今回はピーコートの生地の説明から、

前回もお伝えしましたが、使用する生地はメルトンです。このメルトンは綾織りの肉厚の生地でした。

裏の綾目がはっきりでていて、裏を使ってもいいかなといった感じです。

そもそもメルトンって?

経糸・緯糸ともに太く柔らかい紡毛糸を用い、強い縮絨(毛端を絡ませてフェルト状にすること)を施し、表面の毛羽(けば)を短く剪毛(せんもう)して仕上げた毛織物。

起毛はせずに、平織か綾織で織る。毛羽立ちはまばらで一方向に揃っていない。

手触りが柔らかく、非常に厚地で、防寒用に適している。

主な用途は、コート、ジャケット、ハンティング・ウェア、軍服など。

という生地です。

ちなみに、メルトンの語源は、イギリスの有名な狐の狩猟地メルトン・モーブレーにちなんだといわれているそうです。

まずは、途中のアイロン工程で縮まないように裁断前に縮ませておきます。

全体的にスプレーで、霧吹きし、袋の中に入れ、1晩寝かせます。

その後、アイロンで地直しすることで、途中アイロン工程での縮みを防ぎます。

次は裏地ですが、コットンを使ってみようかなと思います。

いつもなら、滑りのいいキュプラを使うのですが、前から使ってみたかったヴィンテージのシャツ生地を使ってみようと思います。

3種類準備しました。全部使うかは、まだ未定です。

結構お気に入りの生地で、生地端の耳の配色がいい感じです。(たぶん使わないけど・・・)

ところどころに織りキズや、汚れがみられるのですが、極力さけながら使っていこうと思います。

後はポケットの布は何にしようかなあと検討中。昔のピーコートを見ると、暖かいコーデュロイを使っていたようなので、探し中です。

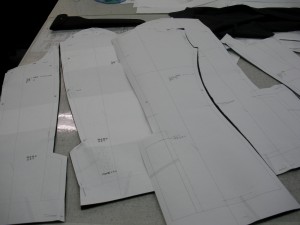

ほんとは生地が完全に決まってから、工業用パターンを引くツモリでしたが、先に作っておきました。パターン枚数が30パーツ越えて結構な枚数です・・・

では次回裁断です!(個人的には裁断が好きで、厚地生地のサクサクっとした感触が気持ちいいので、ちょっと楽しみ。)

お楽しみに!

ピーコート①

寒い!と思っていたら、最近かなり暖かくなりました。変な天気で困りますね・・・

寒くなってきた年末頃からコートが欲しいなと思っていました。

よし!寒いし、コートは高いし、自分で引いたパターンで作った服を経年変化と共に、着心地を確認できるので、作ってみよう!

来年あたりから着ようかなと思い、すこしずつデザインを調べていました。

ピーコートって?

19世紀末からイギリス海軍が艦上用の軍服として着用していた他、猟師たちの間でも着用されていたそうです。

オランダ語でラシャのコートを意味する pij jekker が語源と言われている。英語では pea coat 、ドイツ語では Caba と呼ばれて、パイロットコートともいうそうです。

デザインや仕様は幅広の衿と、手を温めるために縦に切り込みを入れたマフ・ポケット、碇をあしらったボタンなどが特徴です。

艦橋や甲板などの厳しい気象条件で使用することから、風向により左右どちらでも上前を変えることが可能となっているそうです。片方のボタンが破損してももう片方で止められるという事もダブルになっている理由だそうです。

今のデザインは?

いやあ、ピーコートといっても色々ありますねえ・・・

ドレスっぽいタイプからカジュアルな雰囲気のものまで様々です。全体的にタイトで袖も細い、街着用のデザインのものが多かったように思います。

私は、カジュアルな雰囲気で、ロングのピーコートに挑戦。(巷ではドレスっぽいピーコートで丈が短いものが多いのですが、なぜか苦手で・・・)

ただ、かなり好みは入るし、実験してみたいことも入ると思いますが・・・

素材は主にメルトンがよく使われますが、最近は昔使用されていた重たいメルトンではなく、軽くて保温性のあるメルトンが使用されています。

今回使用するのは、密度があり、やや重いメルトンを使用して作ることにしました。

結構いい素材です。光沢がちょっと強めなので、少しだけドレスっぽい雰囲気になると思います。

てなわけでデザインを考えながら、すこしづつ使用やシルエットを変えていきます。

既製服のバランスを壊さず、ある程度自分の体型に合わせて作ってみます。

・・・自分のパターンは引きにくいですね・・・:oops:

ボタンバランス

に少し悩みました、特に毎回ダブルのボタン位置はバランスが取りにくいですね。

袖に関しては、ドレスっぽいタイプにするか迷いましたが、カジュアルな雰囲気にしたかったので、ボックス型のシルエットにしました。

フラップ幅、両玉縁のポケット位置、袖丈、身幅

は少し修正が必要でしたね・・・

あとは少し修正をかけて工業用パターンに入りたいと思います。

お楽しみに~

トレンド講習ジャケット編 縫製②

オペラの生徒の皆さん、特別講習でプレゼントしたジャケットは縫製されてるでしょうか?

前回は衿付けまでお伝えして、今回は一番の難関、袖付けについてです。

オペラの生徒さんは縫製の途中段階で持ってきて質問できるので、細かくお伝えできますからね!

↓

裏地と表地身頃を前端~衿~前端とぐるり縫製した、袖も片方を付けた状態です。

袖に関しては、慎重なセッティングが大事です。

慣れている方は一発で綺麗にできるでしょうが、慣れない方は、しつけで形を決めてしまってから、縫製したほうが効率がいいと思います。

また、素材によって、微調整が必要になるので、必ず着せつけて確認しながらの縫製は必要です。

絶対に「こんなものかな」と手を抜かないように!1ミリ以下の微妙な調整で全然表情が変わります

あとはアイロンワークが重要。

これは経験値がある程度必要になります。くせとりができなければ袖は付けられません。

地の目が読み取れると、生地にどのような歪みが生じているかが分かるようになるので、生地をどんな風に動かせばどんな立体になるかが分かるようになります。

だからこそ、習い始めの皆さんの一番の難関、地直しが重要なのです。

習い始めた方は頑張ってください!私はまる1日ずっとやっていたこともあります;-)

ゆき綿は共生地を使用しました。

これも袖ぐりの形状に合わせ、くせとりをしてから、袖がきれいに持ち上がるようにカットします。

しつけをかける際に後ろ身頃に少しいせをいれながら、湾曲させてのしつけです。

カーブの形状のまま形を固定してしつけをかけ、正確に縫製するとその形になります。

しつけで形を作ってから、その形を固定するためのミシン、というイメージですね。

最後に前端の見返しがはねてしまっていたので、仕上げアイロン後にしつけ、星止めで形を固定します。

こうすると前端が綺麗にロールするので、仕上がりが全然違います。

完成です!!

完成したものを確認してからがパタンナーの仕事です。不具合を確認し、よりグレードを上げるため、どんな修正をかけるか考えます。パターン、生地、芯、縫製、アイロンワークなどのマッチングの確認です。

今回の反省点としては・・・

パターン上で袖口をもう少し捻りを入れる。

袖口のボタンの重みで袖が落ちていたので、少し袖の振りを抑える。

バスト寸法の設定をあと1センチ小さくするべき。気持ち大きかったかなと。

ウエストでやや伸びてしまって、シェイプさせる量が少なかった。ダーツ量をもう少し増やすべきでした。

など、細かい事をいえばいろいろありますが、実際に縫製することで見えてくる事は沢山あります。

パターンを引いて、立体にしただけでは不具合や生地の特性はいつまでも分からないままなので、パタンナーとしてはもっと修行あるのみです!

ではこの辺りで・・・皆さんも縫ってみましょうね!

トレンド講習ジャケット編 縫製

今回は前回のジャケットの縫製について、縫製の際の注意点をお話したいと思います!

パタンナーの卵でも少し説明しているので、そちらも見てくださいね!

http://blog.livedoor.jp/darger___217/

まずは裁断から!

目のつまった生地(フラノ)なので、かなり裁断はしやすかったです。

柄がある場合は目立つ部分をメインにあわせていきます。

もちろん裏地は滑るものを使ったので切りにくかったですが・・・

裁断ができたら、芯を張ります。

部分的に貼るものは後でも構わないですが、全面的に貼るものは貼ってから裁断が、原則です。

芯を貼ると芯そのものも縮みますから、表地の仕上がり面積と変わってしまいますのでご注意を!

芯を貼ることが出来たら、次はクセとりです。

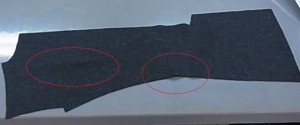

赤で囲んでいる部分が膨らんでいるのが分かりますでしょうか?もちろんいろんな場所で伸ばしたり、イセたりしてます。

今回は後ろ肩で8ミリ程入れました。イセこみやすい生地ですので、さほど苦労はしませんでしたが、ウールでもイセこみ難いものもありますので、パターン作製段階で試しておくのがいいでしょう。

今回は袖山にかなりのイセを入れているので、ちょっと挑戦です。

クセとりが出来れば後は縫うだけです。 各切り替えを縫い、表地と裏地を作製後、衿を地縫いします。

注意点としては、生地がかなり分厚いので、可能な限り、縫い代を薄くしました。芯はもちろん、縫い代部分は剥ぎ取り、いらない縫い代はカットしています。

更に薄く仕上げるために、縫い代のみを圧力をかけ潰しています。

次回は表と裏を縫い合わせた見頃と袖付けです! お楽しみにー!